-

7月 28 2025 出所受刑者の再犯率と一般市民の認識に乖離

法務省では、広く国民に再犯防止についての関心と理解を深めてもらうため、毎年7月を「再犯防止啓発月間」として定めている。再犯の背景には孤立・貧困・障害・高齢・依存症などの「生きづらさ」があることが多いとされる。新たな被害者を生まないためにも社会全体での理解と支援が不可欠とされているところ、今回、日本人の一般市民の認識と実際の再犯率との間に大きな乖離があるとする研究結果が報告された。この乖離は、性犯罪、強盗、薬物犯罪で顕著だったという。研究はお茶の水女子大学コンピテンシー育成開発研究所/生活科学部心理学科の高橋哲氏によるもので、詳細は「International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology」に6月20日掲載された。

法務省は、刑務所を出所した受刑者が一定期間内に再び犯罪を犯し再収監された割合(再入率)で再犯を集計している。2019年に刑期を終えて出所した約2万人の元受刑者の追跡調査では、5年以内の再入率は34.1%だった。2022年に出所した元受刑者では、2年以内の再入率は男性13.2%、女性10.8%で、高齢者ほど高い傾向が見られた。犯罪を行った者の社会復帰には地域住民の支援が不可欠であるが、誤った認識が更生支援に悪影響を与えることがある。再犯率を過大評価すれば厳罰化が進み、かえって更生を妨げる可能性がある。一方、過小評価は安全対策の欠如を招きかねない。こうした背景から高橋氏は、日本において一般市民が推定する再犯率の値と公式統計の値の乖離を明らかにするため、ウェブ調査を実施した。

治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。オンライン調査会社によって実施された本調査は、登録モニターから男女200人ずつ計400人を,20~60歳代の年齢層別に均等になるよう抽出し実施された。また、質問に対して十分な注意を払っていない回答者を除外するための設問も含まれていた。調査では、参加者に7種の犯罪(殺人、強盗、放火、覚せい剤取締法違反〔薬物犯罪〕、強制性交・強制わいせつ致傷〔性犯罪〕、傷害・暴行〔暴力犯罪〕、窃盗〔財産犯罪〕)および犯罪全般の再犯率を推定させた。その際、犯罪白書の再入率の定義と同一になるよう平易に書き下し、公式統計の定義に則り、再犯は必ずしも同一罪名に限定されるものではなく、また、未遂事案も含まれることを明示して回答を求めた。推定再犯率は性別・年齢層別に算出され、令和5年版『犯罪白書』(法務省、2023)の出所受刑者の5年以内再入率の値と比較された。推定値は平均と95%信頼区間(CI)で示され、CIに公式値が含まれない場合は「乖離している」と判断した。

最終的に381人(平均年齢44.85±13.83歳)から有効な回答を得た。性別ごとの調査結果では、男女ともに7種類の犯罪すべてにおいて参加者の推定再犯率が公式統計を上回った。特に性犯罪、強盗、薬物犯罪で乖離が顕著で、それぞれ27.35、23.11、18.54パーセントポイントの差が認められた(全体集団との比較)。年齢層別に見ると、40代・50代の推定再犯率は全般的に公式統計を上回った。特に50代における性犯罪の推定再犯率が54.62%と高く、公式統計の21.0%と比べて33.64パーセントポイントの大きな乖離が認められた。

性別および年齢層を独立変数とする二要因分散分析の結果、いずれの犯罪においても、推定再犯率に性別による有意な影響は認められなかった。一方、年齢層は薬物犯罪の推定再犯率に有意な影響を与えていた(F〔4,371〕=3.13、P=0.015、η²=0.033)。事後検定の結果、40代の推定再犯率は20代と比較して有意に高いことが明らかになった。

また、分散分析の結果、放火、暴力犯罪、財産犯罪の推定再犯率には、性別と年齢の交互作用が認められた。特に40代男性は、同年代の女性や30代男性と比べて、放火の再犯率を高く見積もる傾向があった。暴力犯罪や財産犯罪においても、40代男性は同年代の女性や20代男性より再犯率を高く見積もる傾向があり、複数の犯罪にわたって再犯率を過大評価する傾向が40代男性に認められた。

本研究について高橋氏は、「本研究は、日本においても犯罪種別を問わず再犯率が過大推定される傾向があることを示した。特に性犯罪での過大推定が顕著で、中年男性が特定犯罪の再犯率を高く見積もる傾向があった。欧米の先行研究は再犯の定義が不明確であったり、比較対象となる公式統計が全国的には整備されていなかったりするなど方法論上の不備があるところ、本研究はそれらの結果を補うものであり、また、日本の文化的特徴を踏まえた貴重な知見を提供していると考える。元受刑者の円滑な社会復帰を促進させるためには、こうした認識のギャップを解消するためのさらなる研究が必要である」と述べている。

治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。

-

7月 28 2025 重度irAE後のICI再治療、名大実臨床データが安全性と有効性を示唆

免疫チェックポイント阻害剤(ICI)はがん治療に革命をもたらしたが、重度の免疫関連有害事象(irAE)を引き起こす可能性がある。今回、irAE発現後にICIによる再治療を行った患者でも、良好な安全性プロファイルと有効性が示されたとする研究結果が報告された。研究は、名古屋大学医学部附属病院化学療法部の水野和幸氏、同大学医学部附属病院消化器内科の伊藤隆徳氏らによるもので、詳細は「The Oncologist」に6月14日掲載された。

抗CTLA-4抗体、抗PD-1抗体、抗PD-L1抗体を含むこれらのICIは、単剤または併用療法として患者の予後を大きく改善してきた。ICIは抑制性シグナル伝達経路を阻害することで抗腫瘍免疫応答を高める一方、重度のirAEを引き起こす可能性がある。irAEは一般的に内分泌腺、肝臓、消化管、皮膚などに発生する。グレード3以上の重度の非内分泌irAEに対しては、現行のガイドラインに基づき、ICIの一時的または恒久的な中止が推奨される。このため、重度のirAE発症後のICI再治療は、効果と再発リスクのバランスが課題となる。過去の報告ではirAE再発率は約30%とされているが、患者背景や重症度の詳細が不十分だった。既存のメタ解析も、研究間の異質性やイベント報告の不備が課題とされている。こうした背景から、著者らは重度のirAE後のICI再治療の安全性と有効性を明らかにすることを目的に、ICI再治療後のirAE発生と患者の転帰に焦点を当てた後ろ向き解析を実施した。

治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析対象には、2014年9月~2023年6月までに名古屋大学病院で悪性腫瘍に対してICIによる治療を受けた患者1,271名が含まれた。PD-1/PD-L1阻害剤および/またはCTLA-4阻害剤を、単独療法または他の薬剤との併用療法として少なくとも1サイクル投与された患者を適格とした。CTCAE(Ver 5.0)に従い、グレード3以上のirAEを「重度」と定義した。連続変数はt検定またはMann-WhitneyのU検定、カテゴリ変数はカイ二乗検定またはFisherの正確確率検定を用いて、それぞれ群間比較を行った。

解析対象1,271人のうち、重度のirAEは222人(17.5%)に発現した。これらのirAEには内分泌障害、肝毒性、皮膚炎などが含まれた。そこから単独の内分泌障害を有する患者60人が除外され、162人のうち46人(28.4%)がICIによる再治療を受けた。再治療後、14例(30.4%)でirAEの再発または新たなグレード2以上のirAEが発現した。初回ICI治療時に肝毒性(グレード3)を発現した1人でグレード4の再発が認められた。

抗腫瘍効果については、ICI再治療を受けた46人の客観的奏効率は28.3%(13人)であり、完全奏効が10.9%(5人)、部分奏効が17.4%(8人)だった。病勢安定は30.4%(14人)、病勢進行は34.8%(16人)に認められた。再治療後のICI投与期間の中央値は218日(95%信頼区間〔CI〕84~399)であり、全生存期間および無増悪生存期間の中央値はそれぞれ665日(95%CI 443~929)、178日(95%CI 70~301)だった。

競合リスクモデルによる再治療1年後の治療中止理由の内訳は、irAEが15.4%(95%CI 6.8〜27.4)、病勢進行が44.4%(95%CI 29.7〜58.1)、投与スケジュール完了が6.6%(95%CI 1.7〜16.3)だった。また、33.4%(95%CI 20.3~47.2)の患者でICI治療が継続された。

本研究について著者らは、「本研究は、名古屋大学病院内の診療科の垣根を越えて実施され、重度のirAE後のICI再治療に関する重要な指針を示した。再治療は、グレード2以上のirAEの再発・新規発現リスクが30.4%ある一方で、客観的奏効率は28.3%と一定の有効性も確認された。本研究の知見は、臨床医がICI再治療の可否をより十分な情報に基づいて判断する一助となり、重度のirAEを経験したがん患者に対する治療機会の拡大につながる可能性がある」と述べている。

治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。

-

7月 22 2025 加熱式タバコの使用が職場における転倒発生と関連か

運動習慣や長時間座っていること、睡眠の質などの生活習慣は、職場での転倒リスクに関係するとされているが、今回、新たに「加熱式タバコ」の使用が職場における転倒発生と関連しているとする研究結果が報告された。研究は産業医科大学高年齢労働者産業保健センターの津島沙輝氏、渡辺一彦氏らによるもので、詳細は「Scientific Reports」に6月6日掲載された。

転倒は世界的に重大な公衆衛生上の懸念事項である。労働力の高齢化の進む日本では、高齢労働者における職場での転倒の増加が深刻な安全上の問題となっている。この喫緊の課題に対し、政府は転倒防止のための環境整備や、労働者への安全研修の実施などの対策を講じてきた。しかし、労働者一人ひとりの生活習慣の改善といった行動リスクに着目した戦略は、これまで十分に実施されてこなかった。また、運動習慣や睡眠などの生活習慣が職場での転倒リスクと関連することは、複数の報告から示されている。一方で、紙巻タバコや加熱式タバコなどの喫煙習慣と転倒リスクとの関連については、全年齢層を対象とした十分な検討がなされていないのが現状である。このような背景を踏まえ、著者らは加熱式タバコの使用と職業上の転倒との関連を明らかにすることを目的として、大規模データを用いた全国規模の横断研究を実施した。

喫煙に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

喫煙に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。本研究では、「日本における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)問題および社会全般に関する健康格差評価研究(JACSIS Study)」のデータを用いた。主要評価項目は過去1年間の職場における転倒、副次評価項目は転倒関連骨折とした。発生率と95%信頼区間(CI)は、ロバスト分散を用いた2階層のマルチレベル・ポアソン回帰モデルにより推定された。

本研究の解析対象は18,440人(平均年齢43.2歳)であり、女性は43.9%含まれた。全体のうち、7.3%が過去1年間に職場における転倒を経験し、2.8%で転倒関連骨折を報告していた。年齢や性別などの交絡因子、喫煙状況、飲酒習慣、睡眠といった行動因子を調整した結果、職場における転倒発生率は、現在喫煙している人の方が、非喫煙者より高かった(IR 1.36、95%CI 1.20~1.54、P<0.05)。この傾向は、加熱式タバコのみ使用している人(IR 1.78、95%CI 1.53~2.07、P<0.05)、紙巻きたばこと加熱式タバコの両方を使用している人(IR 1.64、95%CI 1.40~1.93、P<0.05)で顕著だった。転倒関連骨折においても同様の傾向が示された。その他の生活習慣では、極端な睡眠時間(0~5時間または10時間以上)、併存疾患(高血圧、脂質異常症、糖尿病)、睡眠薬または抗不安薬の常用、などが転倒発生率の上昇と関連していた。年齢別にみると、喫煙と転倒および転倒関連骨折との関連は若年労働者(20~39歳)で顕著だった。特に加熱式タバコを使用している若年層でこの傾向がより強くみられた。

本研究について責任著者である財津將嘉氏は、「本研究では、若年労働者においても加熱式タバコを含む喫煙が職場での転倒や関連骨折と関連していることが明らかとなった。実際に観察された転倒の半数以上は若年層で発生しており、従来高齢者に焦点が当てられてきた転倒予防策を、若年層にも広げる必要性が示唆された。若年労働者は転倒リスクの高い職場に配属されやすく、年齢や職場環境の影響を考慮することが重要である。また、禁煙を促すナッジ戦略も有効と考えられる」と述べている。

治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。

-

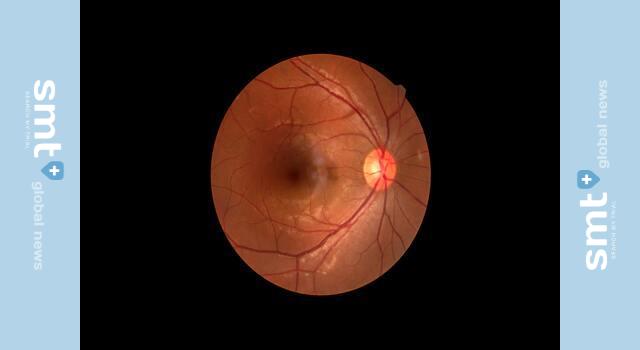

7月 22 2025 糖尿病患者では血清脂質レベルと黄斑体積が相関か

糖尿病(DM)の深刻な合併症として、糖尿病網膜症(DR)が挙げられるが、今回、糖尿病患者で血清中の脂質レベルと網膜黄斑体積が関連するという研究結果が報告された。DMがあるとDRがなくても網膜黄斑体積が減少し、また、DMがなくても血清脂質が高いと体積は減少することが示された。さらに、DRがあり、かつ血清脂質が高いと網膜黄斑体積が病的に増加する可能性が示唆されたという。研究は慶應義塾大学医学部眼科の虫賀庸朗氏、永井紀博博士、および同眼科にも籍を置く藤田医科大学東京先端医療研究センターの小沢洋子教授らによるもので、詳細は「PLOS One」に6月4日掲載された。

血糖値のコントロールがDRの進行予防に有効であることは以前から報告されているが、近年では、脂質異常症の管理にも注目が集まっている。国内の「糖尿病網膜症診療ガイドライン」では、脂質異常症を適切に管理することでDRの進行を予防できる可能性が示唆されている。しかし、血清中の脂質レベルと網膜神経組織との潜在的な関係は依然として明らかになっていない。このような背景を踏まえ、著者らは視力の判定基準となる黄斑部の網膜組織体積と血清中脂質濃度の関係を評価することを目的として、健常対照群、DM患者、DMでDRを合併している患者を比較する横断的観察研究を実施した。

糖尿病網膜症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

糖尿病網膜症に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。本研究は2020年10月1日から2022年9月30日にかけて実施され、解析対象にはDM患者29名と、年齢をマッチさせた健常者12名の計41名が含まれた。解析は全参加者の右目41眼を対象に行った。網膜黄斑部の厚みは、光干渉断層撮影(OCT)を用いて撮影された。撮影は訓練を受けた視能訓練士によって行われ、各スキャンは4回の平均化で画像の質を高めた。撮影後、直径3mmの範囲内で網膜神経線維層(RNFL)、神経節細胞層(GCL)、神経網膜層(NRL)の厚みや体積が自動的に測定され、画像および自動解析の精度は、2名の網膜専門医により確認された。血液採取はOCTの実施と同日に行われ、HbA1c、総コレステロール(TC)、低密度リポ蛋白コレステロール(LDLC)、マロンジアルデヒド修飾LDL(MDA-LDL)、高密度リポ蛋白コレステロール(HDLC)が測定された。

全参加者41名の平均年齢は49.1歳であり、うち男性は23名であった。DM患者29名のうち、14名(14眼)にはDRは認められず(DM群〔DRなし〕)、15名(15眼)にはDRが認められた(DM群〔DRあり〕)。DM群(DRなし)では、対照群と比較して、GCL(P=0.023)およびNRL(P=0.013)の平均体積が有意に減少していた。DM群(DRあり)では、対照群との比較でGCLの体積が有意に減少していた(P=0.067)。

血液検査の結果、MDA-LDLの平均値は、DM群(DRなし)およびDM群(DRあり)で、対照群より有意に高かった(それぞれP=0.046、P=0.021)。一方、HDLC平均値はDM群(DRなし)およびDM群(DRあり)で対照群より低かった(それぞれP=0.004、P<0.001)。

次に各層の黄斑体積と血清中脂質レベルとの相関を解析した。対照群では、TC値はGCL(P=0.014)およびNRL(P=0.041)体積と負の相関を示した。一方、DM群(DRあり)群では、TC値はRNFL(P=0.001)およびNRL(P=0.013)体積と正の相関を示した。さらに、対照群ではLDLC値がGCL体積と負の相関を示し(P=0.005)、RNFL(P=0.060)およびNRL(P=0.051)体積とも同様の負の相関傾向が認められた。しかし、DM群(DRあり)群では、LDLC値はRNFL(P=0.002)、GCL(P=0.034)、およびNRL(P=0.002)体積と正の相関を示した。また、対照群ではMDA-LDL値がGCL(P=0.055)およびNRL(P=0.052)体積と負の相関傾向を示したが、DM群(DRあり)では、MDA-LDL値はRNFL(P<0.001)およびNRL(P=0.006)体積と正の相関を示した。

本研究について著者らは、「網膜黄斑部の体積は、糖尿病により減少し、糖尿病がなくても血清脂質が高いと減少する可能性が示唆された。ただし、糖尿病網膜症発症後に血清脂質が上昇すると、逆に黄斑部の体積が増加する可能性があることが分かった。これは、糖尿病網膜症の患者の場合、血液網膜関門の破壊が進行しているため、網膜内に脂質の蓄積が起こり、結果として黄斑部の体積が増加するというメカニズムが考えられる」と述べている。

なお、本研究は千寿製薬株式会社と聖路加国際病院での共同研究として開始され、その後千寿製薬株式会社と藤田医科大学での共同研究として引き継がれた。

糖尿病のセルフチェックに関する詳しい解説はこちら

糖尿病でいちばん恐ろしいのが、全身に現れる様々な合併症。深刻化を食い止め、合併症を発症しないためには、早期発見・早期治療がカギとなります。今回は糖尿病が疑われる症状から、その危険性を簡単にセルフチェックする方法をご紹介します。

-

7月 14 2025 ふくらはぎが細くなったら筋量減少のサインかも?

骨格筋量の減少は中年期から始まり、加齢とともに進行する。筋量の低下は、高齢者における転倒やさまざまな疾患の発症リスクにつながるため、早期の発見と予防が重要である。今回、ふくらはぎ周囲長の変化で筋量の変化を簡易評価できるとする研究結果が報告された。年齢や肥満の有無にかかわらず、ふくらはぎ周囲長の変化は筋量の変化と正の相関を示したという。研究は公益財団法人明治安田厚生事業団体力医学研究所の川上諒子氏、早稲田大学スポーツ科学学術院の谷澤薫平氏らによるもので、詳細は「Clinical Nutrition ESPEN」に5月29日掲載された。

ふくらはぎ周囲長は高齢者の栄養状態や骨格筋量の簡便な指標とされているが、その変化と筋量変化との関連を直接検討した縦断研究は存在しない。そこで著者らは、日本人成人を対象に、2回のコホート研究のデータを用いて両者の関連を検証する縦断研究を行った。

サルコペニアに関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

サルコペニアに関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。解析対象は、2015年3月から2024年9月の間に計2回のWASEDA’S Health Studyに参加した40~87歳の日本人成人227名(男性149名、女性78名)とした。ふくらはぎ周囲長は立位で左右それぞれ2回ずつ計測し、その平均値を解析に用いた。また専用機器(二重エネルギーX線吸収測定法)を用いて両腕両脚の筋量(四肢筋量)を測定し、ふくらはぎ周囲長の変化と筋量の変化の関係を解析した。ふくらはぎ周囲長の変化と四肢筋量の変化との相関を評価するため、ピアソンの相関係数を算出した。さらに、年齢および肥満の影響を評価するため、対象者を年齢(中年〔60歳未満〕と高齢〔60歳以上〕)および体脂肪率(非肥満と肥満)で二分し、サブグループ解析を行った。

解析対象の平均年齢は男性が55±10歳、女性が51±7歳で、平均追跡期間は8.0±0.4年だった。ベースラインから追跡期間終了までのふくらはぎ周囲長と四肢筋量の平均変化量は、それぞれ-0.1±1.2cmと-0.7±1.0kgだった。ふくらはぎ周囲長と四肢筋量の変化量は男性および女性の両方で正の相関を示した(それぞれ相関係数r=0.71)。主要解析と同様に、年齢および肥満に基づくサブグループ解析においても、ふくらはぎ周囲長と四肢筋量との間に正の相関が示された(中年、高齢、非肥満、および肥満成人でそれぞれr=0.70、0.67、0.69、および0.72)。

本研究について著者らは、「本研究は、ふくらはぎ周囲長の変化と筋量変化の関連を世界で初めて縦断的に示した研究である。年齢や肥満の有無にかかわらず、ふくらはぎ周囲長の変化と四肢筋量の変化には正の相関が確認された。ふくらはぎ周囲長のモニタリングにより、誰でも簡便に筋量の減少に気づける可能性が示唆され、サルコペニアの早期発見・予防につながる。筋量や筋力の低下はQOLの低下を招くが、年齢を問わず改善は可能であり、本研究は健康寿命の延伸に大きく貢献する知見となるだろう」と述べている。

本研究の限界については、解析対象が早稲田大学の卒業生とその配偶者に限られており、人口全体を代表していない可能性があること、サブグループ解析においては対象数が少なかったことなどを挙げている。

治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。

-

7月 14 2025 妊婦の有害転帰、心血管の健康と社会的孤立が複合的に影響か

有害な妊娠転帰(APO)は妊婦の約20%に発生し、その発生率は年々増加傾向にある。今回、妊娠中の心血管健康(CVH)はAPOに影響を及ぼす、とする研究結果が報告された。研究は東北大学大学院医学系研究科の大瀬戸恒志氏、石黒真美氏らによるもので、詳細は「Scientific Reports」に5月29日掲載された。

APOは、妊娠中や分娩中、または産褥期に起こる好ましくない事象や合併症のことを指す。APOの病態は心血管疾患(CVD)との類似性が指摘されており、将来のCVD発症を予測することから「妊娠はストレステスト」とも表現される。そのため、CVDに対する予防策がAPOの発症予防にも有効かどうかの注目が高まっている。2022年、米国心臓協会はCVHを評価するための指標「Life’s Essential 8(LE8)」を提案した。LE8はCVDの予防のため、危険因子を管理し、人々の健康向上に寄与すると期待される。しかし、LE8を使用した包括的なCVH評価が出生前のケアで有益かどうかは依然として不明である。また、CVHの低さは抑うつ症状や社会的孤立と関連することが報告されている。しかし、これまでの研究では、精神的健康や社会的決定要因がCVHとAPOとの関係にどのような影響を与えるかは十分に検討されていない。このような背景から、著者らは日本人妊婦を対象に、LE8を用いて評価したCVHがAPOに及ぼす影響を評価する前向きコホート研究を実施した。さらに、心理的ストレス、社会的孤立、および収入における影響が加わることで生じる変化についても検討した。

妊娠転帰に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

妊娠転帰に関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。本研究では、東北メディカル・メガバンク計画三世代コホート調査に参加した妊婦1万4,930人のデータを解析した。妊娠中のCVHの状態はLE8の8つの項目(食習慣・身体活動・喫煙・睡眠・Body mass index・血清脂質・血糖・血圧)を用いて評価した。APOは、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、早産、在胎不当過小児を含む複合アウトカムと定義した。

研究参加者のCVHを評価した結果、「高」が2,891人(19.4%)、「中等度」が1万1,498人(77.0%)、「低」が541人(3.6%)だった。そのうちAPOを発症した妊婦は、CVHが「高」、「中等度」、「低」の妊婦でそれぞれ、380人(13.1%)、1,772人(15.4%)、162人(29.9%)含まれた。「高」CVHを基準としたロバスト誤差分散を用いたポアソン回帰分析では、「中等度」CVH(相対リスク〔RR〕1.15、95%信頼区間〔CI〕1.03~1.28)および「低」CVH(RR 2.14、95%CI1.78~2.58)がAPOと関連していた(P<0.001〔傾向検定〕)。

心理的ストレス、社会的孤立、収入のサブグループ解析では、社会的孤立を報告した参加者においては、CVHレベルの低さがAPOとより強く関連することが示されたが、相互作用は統計的に有意ではなかった(P=0.247)。「低」CVHの妊婦のうち、社会的孤立を報告していた妊婦では、報告しなかった妊婦よりも出産時のAPOの有病率が高かった(36.4% vs. 27.4%)。この傾向は「高」CVHの妊婦では認められなかった(13.6% vs. 13.1%)。

本研究について著者らは、「今回の研究では、CVHレベルの低さとAPOの有病率の間に正の関連が認められた。また、社会的孤立を感じている妊婦では、そうでない妊婦と比較して、CVHレベルの低さとAPOとの関連が顕著であることが示された。これらの結果は、LE8がAPOのリスク評価に有用である可能性を示唆するとともに、社会的孤立を感じている低CVHの妊婦に対する支援策の必要性を示している」と述べている。

本研究は先行研究の約5倍の症例数が含まれているが、限界点として、CVH計測のタイミングが参加者間で異なっていたこと、妊娠経過が妊娠中の行動に影響を与えていた可能性があることなどを挙げている。

治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。

-

7月 07 2025 産婦人科医が授業に、中学生の性知識が向上か

インターネットは、性に関する知識を求める若者にとって主要な情報源となっているが、オンライン上には誤情報や有害なコンテンツが存在することも否定できない。このような背景から、学校で行われる性教育の重要性が高まっている。今回、婦人科医による性教育が、日本の中学生の性に関する知識と意識の大幅な向上につながる、とする研究結果が報告された。ほとんどの学生が産婦人科医による講義を肯定的に評価していたという。研究は、日本医科大学付属病院女性診療科・産科の豊島将文氏らによるもので、詳細は「BMC Public Health」に5月28日掲載された。

インターネットへのアクセスが容易になり、子どもたちの性的な内容への露出に対する懸念が高まったことにより、多くの国々が国際的なガイドラインを導入し、包括的な性教育(CSE)プログラムを推進するようになった。2000年には、汎米保健機構(PAHO)と性の健康世界学会(WAS)は、世界保健機構(WHO)と共同で「セクシュアル・ヘルスの推進 行動のための提言」を作成し、全ての人にCSEを提供することを提案した。

治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。日本でも、この提言に呼応し、適切な性に関する知識を得るためのCSEプログラムが求められている。また、世界的に多くのCSEプログラムでは、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種が重要な要素として含まれている。これは、HPVと子宮頸がんとの関連が確立されており、子宮頸がんは「予防可能」であることに由来する。このような背景を踏まえ著者らは、専門医による性教育の講義が、日本の中学生の経口避妊薬(OC)、避妊、子宮頸がん、HPVワクチン接種に関する知識と意識に与える影響を評価することとした。授業の前後にアンケート調査を実施し、知識と意識の変化を調査した。

本研究では、日本国内の公立および私立の中学校37校に通う中学3年生の男女を対象とした。講義で取り上げたトピックは、文部科学省のCSEガイドラインに従い、1:男女の体の違い、2:月経の問題とその管理、3:避妊方法、4:LGBTQやデートDVに関する問題、5:性感染症、6:子宮頸がんとHPVワクチン、の6つとした。生徒は講義の前後にアンケートに回答し、講義内容に関する知識と意識を評価された。

事前アンケートには5,833名、事後アンケートには5,383名が回答し、男女比はほぼ均等だった。講義に先立ち実施した事前アンケートでは、性に関する情報源と現状の知識について回答を得た。情報源として「インターネットやYouTube」と回答した生徒の割合が最も多かったが、男女別に見ると男子学生の割合が有意に高かった。女子学生は「学校の先生や授業」や「両親・家族」を情報源として挙げる割合が高かったのに対し、男子学生では、「友人」や「この種の情報を得たことがない」と回答する割合が高かった。また、講義前はOC、子宮頸がん、HPVに関する知識が乏しく、多くの学生がHPVワクチンに対して不安を抱いていた。

講義後、OCに関する知識(使用可能年齢や副作用など)が向上し、生理痛の緩和など避妊以外のメリットを認識する学生が増えた。また、避妊方法の理解も著しく深まり、「避妊は男性が責任を持つべき」と考える学生の数は減少した。さらに、子宮頸がんやHPVに関する知識も大幅に向上し、HPVワクチンの接種を希望する学生の割合も増加した。

講義後に実施したアンケートでは、ほとんどの学生が今回の講義を肯定的に評価し、5段階評価で4または5を選択した。男子学生よりも女子学生の方が、わずかに高い評価をしていた。

本研究について著者らは「本研究は、国際機関や先行研究の提言を踏まえ、日本の若者にとって包括的でアクセスしやすい性教育の必要性を明確にした。婦人科医などの専門医が関与することで、性に関する幅広い健康トピックについて正確かつ最新の情報を提供でき、こうした介入の効果をさらに高めることができるだろう」と述べている。

治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。

-

7月 07 2025 高齢の日本人男性で腸内細菌叢がサルコペニアと相関か

我々の腸内には、約1,000種類・100兆個にも及ぶ細菌が存在している。これらの細菌は、それぞれ独自のテリトリーを維持しながら腸内細菌叢(GM)という集団を形成している。近年では、GMが全身疾患と関連していることが明らかになってきた。今回、日本の高齢者を対象とした研究において、男性サルコペニア(SA)患者では、非SA患者に比べてGMのα多様性が有意に低下しβ多様性にも有意な違いを認めることが報告された。研究は順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター消化器内科の浅岡大介氏らによるもので、詳細は「Nutrients」に5月21日掲載された。

SAは、加齢に伴い骨格筋量、筋力、身体機能が低下する病気だ。SAを患う患者は転倒、入院、死亡のリスクが高まるため、早期発見と適切な介入が不可欠となる。また、近年、SAの発症にはGMが関与することが示唆されている。GMの細菌構成が乱れた状態(ディスバイオシス)では、腸管透過性が亢進し、いわゆる「リーキーガット(腸管壁侵漏)」による炎症が引き起こされ、結果としてSAの進行につながっている可能性がある。日本人は独特な食習慣の影響で、他の集団とは著しく異なるGMプロファイルを持つことが知られている。しかし、特に高齢の日本人集団におけるGMとSAの関係については、まだ十分に解明されていない。このような背景から著者らは、アジアにおけるSA診断基準としては2019年に改訂された最新のアジアサルコペニアワーキンググループ(AWGS)2019基準で診断された高齢者のSAとGMプロファイルとの関係を検討した。

サルコペニアに関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

サルコペニアに関する治験・臨床試験(新しい治療薬)情報はこちら

郵便番号を入力すると、お近くの治験情報を全国から検索できます。本研究では、2022年6月から2023年1月にかけて、順天堂東京江東高齢者医療センター消化器内科に外来通院していた65歳以上の患者から採取した便検体を用い、前向きの横断研究を実施した。SAはAWGS2019診断基準に基づき、握力、歩行速度、DXA法による骨格筋量指数(SMI)に基づき診断された。GMプロファイルは16S rRNA遺伝子シーケンス解析を用いて解析し、(1)SAに関するGMのα多様性(個体内のGMでどの種がどの位均等に存在しているか)・β多様性(個体間のGMでどれ位多様性が異なるか)・性差、(2)SAに関連する腸内細菌属の占有率や検出率、(3)SMI、握力、歩行速度と腸内細菌属との相関を調査した。

本研究の最終的な解析対象は356名(男性144名、女性212名)であり、このうちSAは50名(男性35名、女性15名)含まれた。β多様性は男女間で有意に異なっていたため、性別によるサブグループ解析を実施した。その結果、男性のSA群ではα多様性のいくつかの指標が低かった(ディスバイオシスの状態)。男性のGMのβ多様性は、SA群と非SA群で有意な違いが認められた。一方で女性の場合は、α多様性およびβ多様性のいずれにも有意な違いは認められなかった。

次に、SAに関連する腸内細菌属の占有率を調べたところ、6種の細菌属(Eubacterium I、Fusicatenibacter、Holdemanella、Unclassified Lachnospira、Enterococcus H、Bariatricus)の腸内占有率が男性のSA群で低いことが明らかになった。一方で、女性のSA群と非SA群の細菌構成比に明らかな違いは認められなかった。スピアマンの順位相関係数を用いて、これらの細菌属と筋力に関連する指標との相関を調べたところ、男性の検体において、Unclassified Lachnospira は握力と、FusicatenibacterおよびEnterococcus Hは握力および歩行速度との間に有意な正の相関を示した。HoldemanellaはSMIと正の相関を示していた。しかし、女性の検体ではこれらの菌属とSMI、握力または歩行速度との間に有意な相関は認められなかった。

本研究について著者らは、「本研究は、日本で初めて臨床において高齢者集団のGM組成とAWGS2019診断基準で診断されたSAとの関連を調査した研究である。今回の結果から、高齢の日本人男性において、GMの組成がSAと関連することが示された。これは、日本の高齢男性におけるSA予防のために、腸内細菌をターゲットとした戦略が有効である可能性を示唆している」と述べている。

治験に関する詳しい解説はこちら

治験・臨床試験は新しいお薬の開発に欠かせません。治験や疾患啓発の活動を通じてより多くの方に治験の理解を深めて頂く事を目指しています。治験について知る事で治験がより身近なものになるはずです。

HOME>7月 2025